北京大学考古文博学院参与发掘的5个发掘项目入围“2024年度全国十大考古新发现”终评。2025年4月24日,经过多轮激烈角逐,有3项目最终入选。自1990年国家文物局开始评选年度十大考古发现以来,北大考古师生参与的重要考古发现已达42项,位居全国高校首位。

入选项目

西藏康马县玛不错新石器时代遗址

2024年西藏康马县玛不错新石器时代遗址发掘工作由西藏自治区文物保护研究所、兰州大学、中国科学院青藏高原研究所、北京大学、国家文物局考古研究中心联合开展,玛不错遗址位于西藏自治区康马县嘎拉乡政府驻地东北10公里的玛不错湖岸,海拔4410-4430米,是一处围绕湖滨的旷野遗址,分布面积14万余平方米,目前发掘1650平方米。

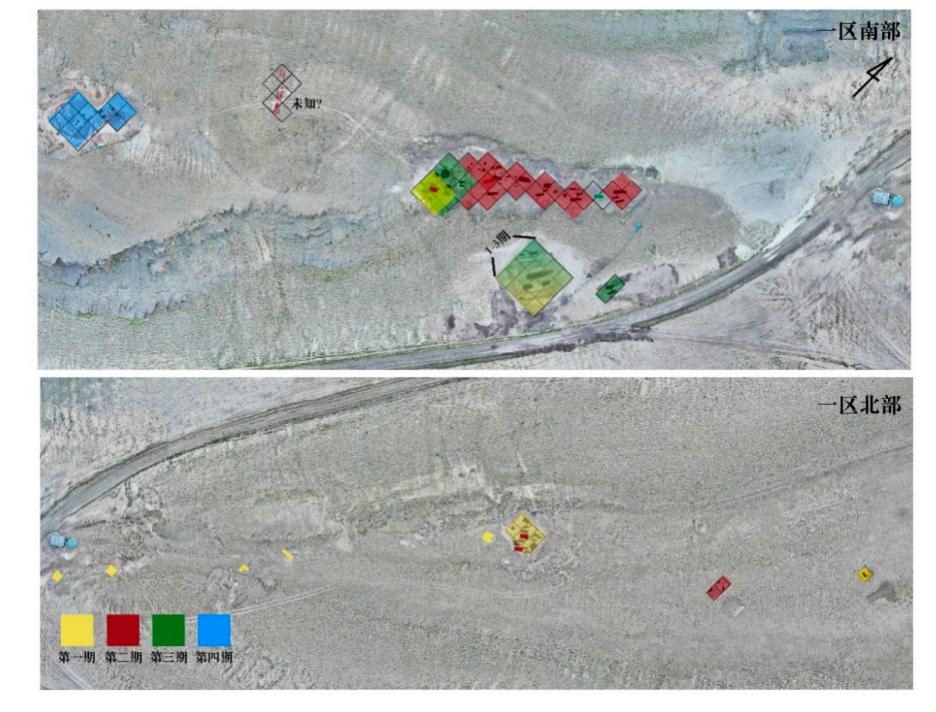

遗址分为三个区域,主要分布于玛不错湖的南岸、东南岸和西北岸。综合现有堆积关系、非碳库影响测年结果、墓葬形制和各类文化遗物的特征,将遗址划分为四期,第一期距今约5000-4000年,以发达的戳印纹-划纹为装饰的磨光侈口平底罐、折腹平底盆为代表,流行各类骨蚌器和水晶为原料的细石器。其中5000-4500的遗存分布于III区,遗迹类型为局部活动面;4500-4000的遗存出现于I区,遗迹类型以厚文化层和俯身直肢石棺墓为主,特殊葬俗有墓内焚烧的仰身葬;其中墓葬主要集中于I区北部,南部山脊也有少量的分布。第二期距今约4000-3300年,以放射线划纹夹云母褐陶单耳平底罐为代表,流行条形并耳,骨器和细石器衰落,新出现青铜器、玛瑙、红玉髓和费昂斯等遗物。主要遗存分布于I区南部的墓葬、灰坑和地层中。该阶段墓葬形制以竖穴土坑墓为主,葬式以同穴异性侧身屈肢合葬墓、单人双手交叠于胸的仰身葬、多种同穴上下叠葬墓为代表,该期墓葬随葬品的数量和种类为四期之最。在II区发现了2处火塘。第三期距今约3300-3000年,I区南部遗存为主,以折沿磨光黑皮陶尖圜底罐为代表,延续了部分第二期的陶器器型,有小型化趋势。墓葬转变为拣骨葬为主的石室墓,随葬品稀少。墓葬周边出现立砌石围、平砌石墙,墓顶封堆等的大型石构遗迹,以及出现大型竖穴土坑墓和分室墓。第四期距今3000-2000年,发掘区所见聚落布局发生明显转变,从墓地变为非墓地功能的大型石构建筑,同时出现祭祀灰坑遗迹;研磨器、网坠和简单石核-石片等类型的石器比例陡增。

玛不错遗址丰富遗迹遗存的发掘与多学科研究,第一次突破了西藏新石器化进程的时空范围,该遗址是目前所知青藏高原腹地海拔最高、年代最早、延续时间最长、文化序列最清晰、在被多种外来要素不断影响下依旧保持自身文化特色鲜明的一处新石器时代湖滨遗址,提供了理解早期高原人群如何围绕湖泊资源,通过各方文化融合在不同发展阶段采取不同文化经济策略的适应与发展的史前人类的实践例子,生动地展现了青藏高原腹地高海拔区域史前人群在与南亚接壤的喜马拉雅中段的高原边地适应环境、文化传承与交流互动中艰辛但光辉的生存历程。

玛不错遗址遗迹分期示意图

玛不错遗址各期典型墓葬和陶器特征

玛不错遗址第一期典型墓葬

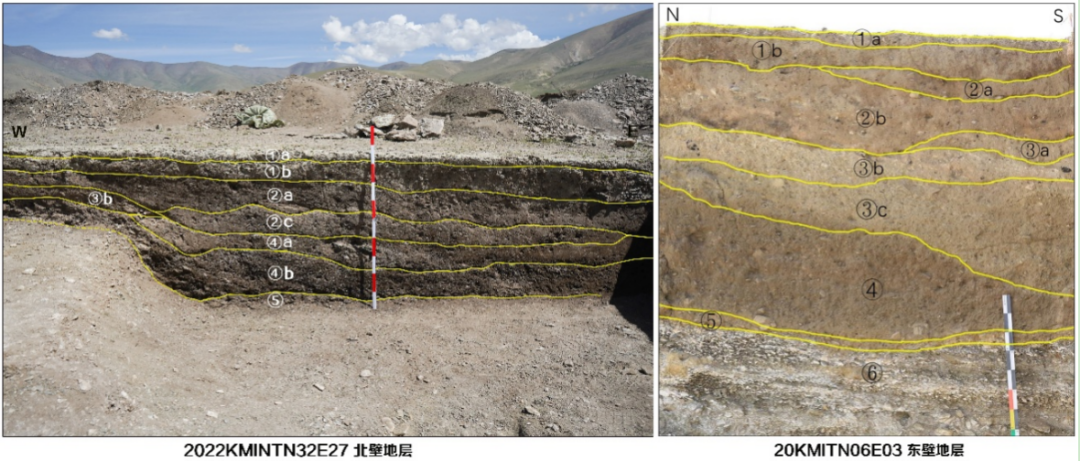

玛不错遗址I区北部地层(左侧为阶地中部墓葬区,右侧阶地南端探方壁)

陕西宝鸡周原遗址

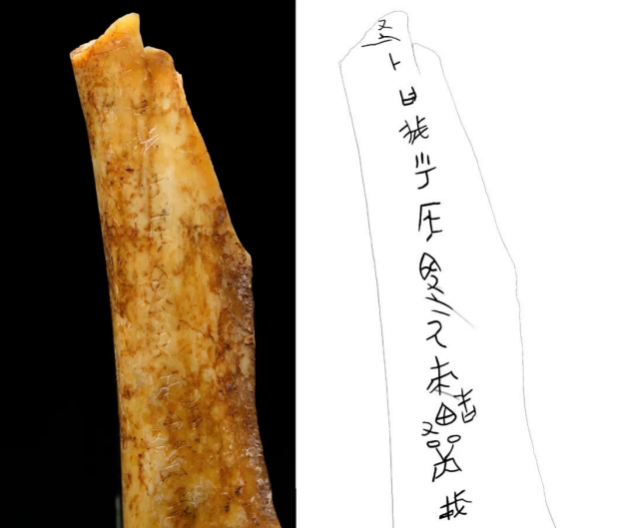

周原遗址由陕西省考古研究院、北京大学、中国社会科学院考古研究所合作发掘,2024年的工作围绕西周宫殿区、城址墙垣体系进行,取得了一系列重要发现。其一,通过钻探、发掘,初步确认了西周宫城。宫城位于小城北部正中,面积约50万平方米。宫城内普遍分布夯土,道路纵横交错。在贺家北发掘了宫城南墙、南门、城壕遗迹。南墙外的壕沟内发现大量人和动物骨骼,壕沟下层出土了200余片甲骨,为确认宫城性质提供了重要依据。在凤雏村西揭露了宫城西北角。发掘表明,宫城南墙叠压商周之际的灰坑,又被西周早期墓葬打破,始建年代为西周早期。其二,在召陈北完成了大城东南门的发掘,发现入城后的道路和道路两侧的建筑群。东南门位于大城东墙南三分之一处,由城台、外瓮城、南北门道、门塾、内瓮城等部分构成。城台南北跨度95米,规模宏大、结构完备,显示出周原城址的进步特征。东门内侧发现南北两组建筑。南组建筑共四座,围绕长方形庭院呈四合院式分布。北组建筑已发掘两座,也呈四合院式分布。其三,发现一批甲骨文,获得城市性质的重要史料。在宫城门西侧的壕沟内出土卜甲、卜骨204片。从堆积方向判断,应是倾倒自西北方向的宫城内。经初步辨识,共发现刻辞296字(残字以一字计)。这是周原遗址继凤雏甲骨后,发现甲骨字数最多的一次。

周原三重城垣

宫城东南门

有字卜骨

北京房山琉璃河遗址

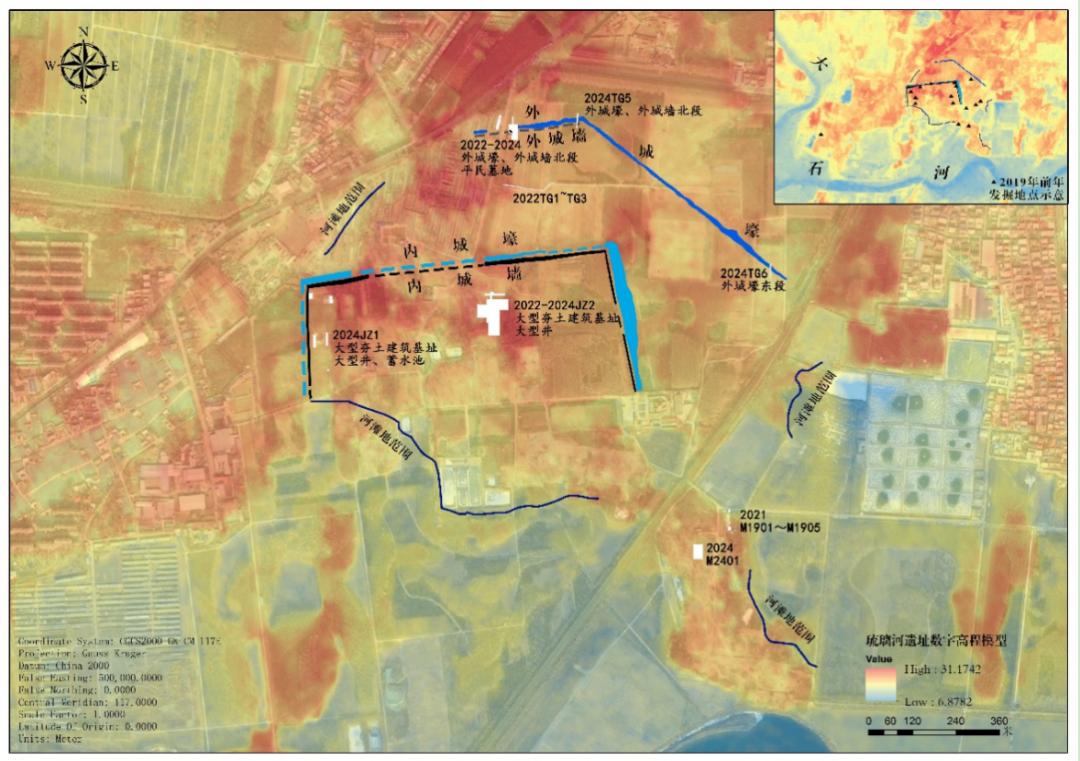

琉璃河遗址由北京市考古研究院、北京大学、中国社会科学院考古研究所、北京考古遗址博物馆等单位联合发掘。遗址位于北京市房山区琉璃河镇,主体遗存为西周时期,分布范围约5.25平方公里。2019年来共勘探80余万平方米,发掘3400平方米,取得了重要收获。

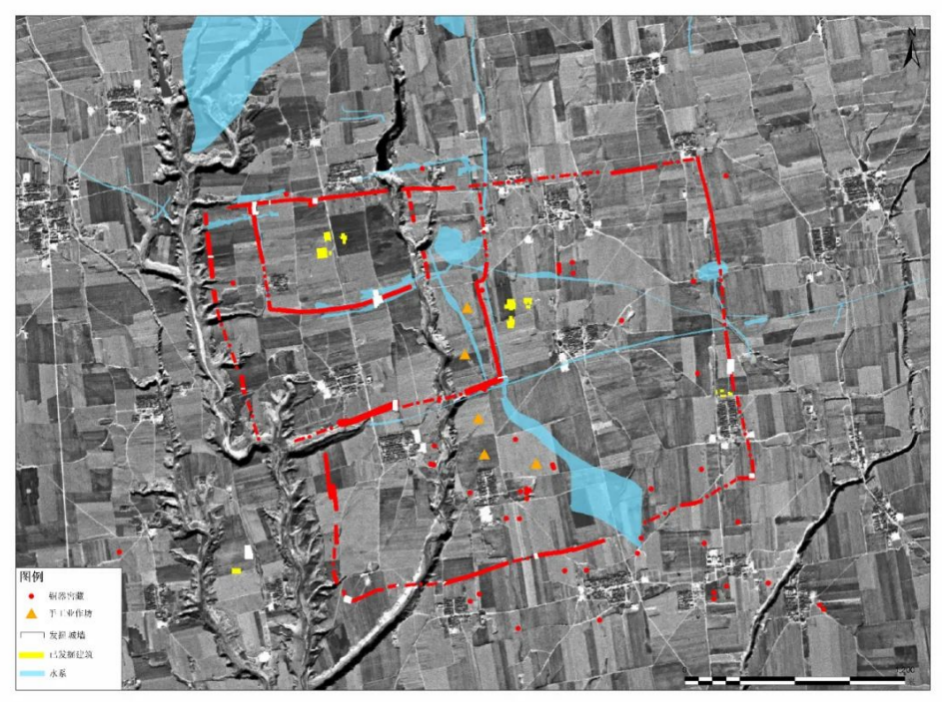

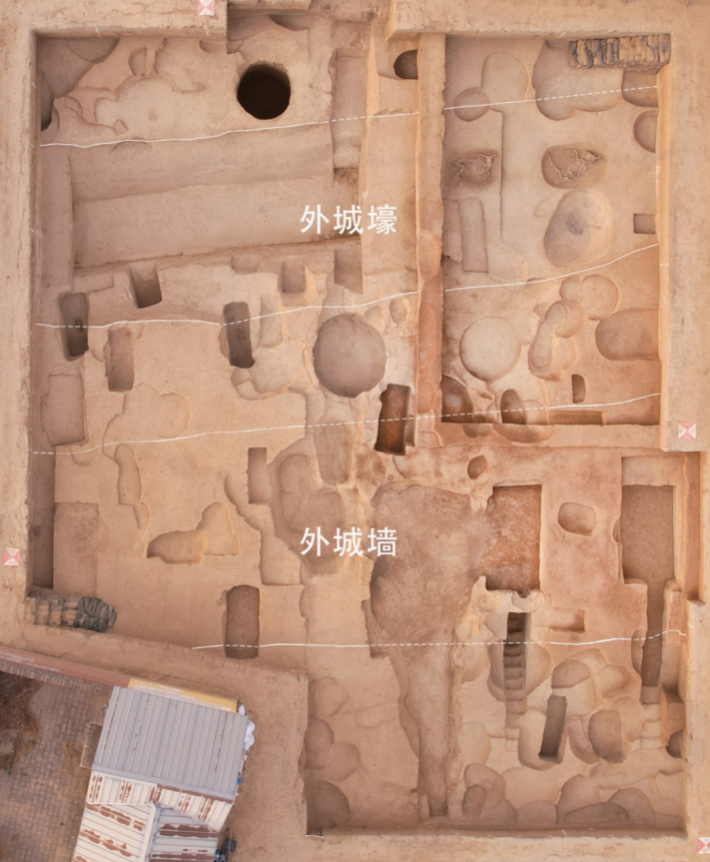

明确遗址两重城垣结构。在内城外发现外城壕和外城墙。外城壕可见北段、东段,探明长度1020米。壕内堆积丰富,发现8座祭祀牛坑及填埋的羊、猪、狗等。外城墙位于城壕南侧3~5米外,仅余基槽底部,由花土夯筑。使用年代约为西周早期,西周中期前废弃。

揭示高等级建筑群的规模与结构。大型夯土建筑JZ2仅存地下基础部分,夯土分为三型,年代最早为西周早期,最晚为西周中晚期。JZ2南方和东北方各有一大型夯土井HJ3、HJ4。该建筑区出土刻辞卜甲、卜骨、原始瓷片、铜容器陶范、陶模等高等级遗物和带瓦钉板瓦、墙皮、红烧土块等高等级建筑材料。内城发现10口大型夯土井,直径多逾15米,或是城市单元的标识性要素。为探索西周城市分区、闾里制度提供线索。

确认燕侯家族墓地。该墓地补全了西周燕国墓地中最重要的一环,可为补足燕侯世系、复原燕国历史提供重要材料。

提供北京建城史实物证据。小型贵族墓M1902出土“太保墉燕”铭文证明了琉璃河遗址由太保召公营建,彰显了燕国在西周早期的重要地位,更填补了青铜时代城市设计记载的空白,为北京三千余年的建城史提供了最早的实物证据。

探索西周基层社会组织结构。内城外勘探出多处小型平民墓地,呈团块状分布。城北墓地发掘墓葬具有较浓厚的商文化因素。此外,通过DNA手段在墓地中辨识出一组四代的家族,该家族以父系遗传为纽带,存在近亲婚配现象。为研究墓葬排列方式、社会组织结构提供全新视角与方法。

两重城垣结构和发掘地点实测图

外城墙和外城壕

大型夯土建筑区平面正射影像

燕侯墓地平面图

作册奂器及“太保墉燕”铭文

入围项目

黑龙江阿城金上京遗址

金上京遗址位于黑龙江省哈尔滨市阿城区南部,由南北两城组成,整体呈曲尺形,皇城位于南城西部偏北处。2024年,黑龙江省文物考古研究所和北京大学联合在皇城遗址范围内开展考古工作,徐怡涛、刘云聪、骆一飞等学院师生参与了遗址的建筑考古工作。

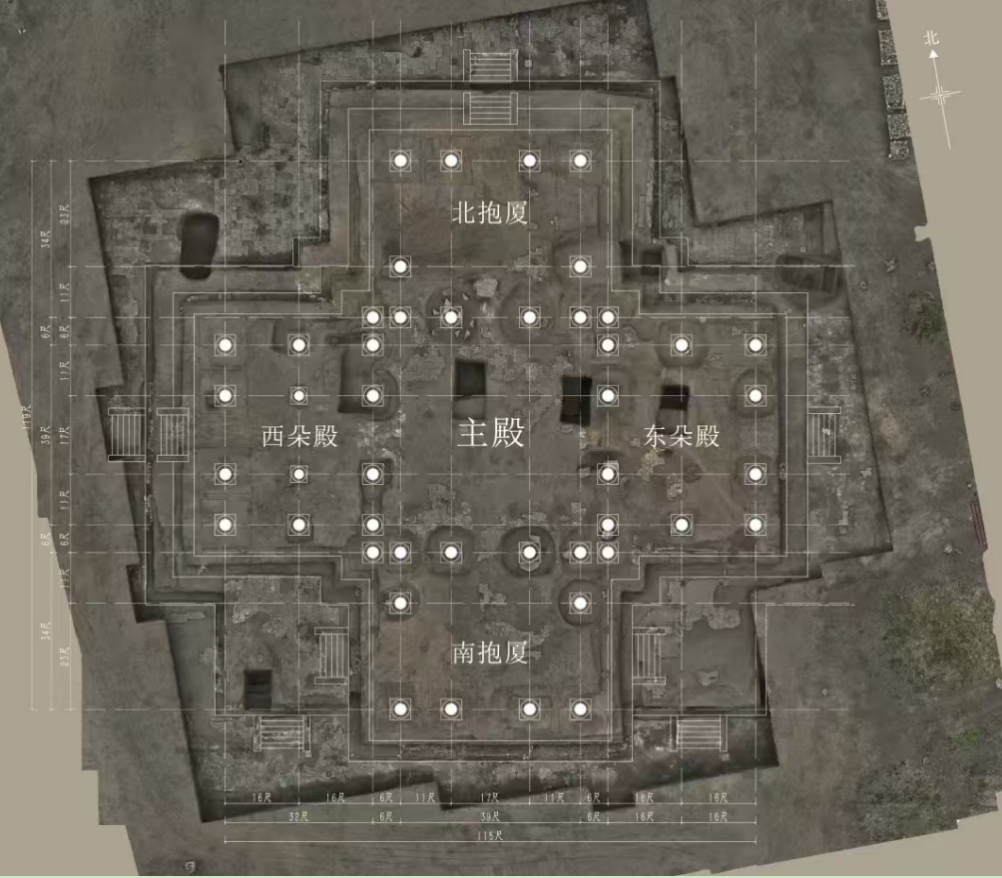

本年度发掘区是皇城中路北部的第五宫殿址,位于皇城中轴线偏东。发掘表明,该建筑平面呈十字形,主殿居中,其东、西两侧设朵殿,南、北两面出抱厦,整体建筑坐落于三层台基之上。遗址出土大量檐头筒瓦、檐头板瓦、普通筒板瓦、脊兽、套兽、鸱吻等,包括大量绿釉琉璃瓦件,为复原建筑基本形制提供了重要证据。现场结合三维扫描、无人机摄影测量、手工测量等手段,对遗址尺寸信息进行了全面记录,并对具有统计意义的瓦类构件做分类统计和定量分析,绘制出复原图纸。综合遗迹现象和宫城勘探资料,推测遗址为金上京皇城后宫区一座用于观赏、休闲的宫殿建筑。第五宫殿遗址是迄今金上京皇城范围已发掘等级最高的宫殿建筑遗址,初步复原研究表明,这是一座大型楼阁式建筑,主殿为重檐歇山十字脊、明二层暗三层的楼阁,室内采用用减柱造,营造出开敞的大跨度室内空间。对第五宫殿的考古发掘与复原研究工作,初步揭示出金代皇家建筑标准化设计的高超水平,及其在吸收中原营造技术基础上形成的具有女真民族特色的空间处理手法与建造逻辑,为深入研究皇家建筑见证的女真民族汉化进程和中华民族多元一体格局的形成过程提供了重要史料。

金上京遗址第五宫殿柱网平面复原示意图

江西景德镇元明清制瓷业遗址群

该遗址群本年度的发掘涉及14个遗址点,其中我院与江西省文物考古研究院、景德镇市陶瓷考古研究所共同承担了景德镇天后宫、清真寺遗址的发掘工作。我院丁雨研究员担任领队,学生金银珠、孙晨瑜、杜心怡、陈天民等人参加工作。

天后宫遗址位于珠山区中华南路中段与戴家弄交叉路口东北角。2024年考古发掘工作清理出明中期至近现代的连续堆积文化层,出土数十处遗迹和相当数量的陶瓷标本,其中至少包括了三期不同时代的建筑遗存。发掘结果表明,天后宫建设年代或可早至明隆庆开海前后。遗址的发掘对于探讨厘清天后宫建设历史、景德镇陶瓷通过海上丝绸之路参与全球贸易网络、景德镇地方建筑特色等议题提供了宝贵的实物资料。

清真寺遗址位于江西省景德镇市珠山区董家岭横弄12号,属明清景德镇瓷器生产核心区。2024年发掘清理了南宋晚期至近现代的文化层,出土了49处遗迹和大量陶瓷标本。发掘结果表明,董家岭清真寺地表建筑始建年代不早于清乾隆时期;在清真寺修建之前,该区域为重要的陶瓷生产地点,其产品同时供给官方和民间,并畅销于陆、海两条丝路。清真寺遗址的发掘为细化清真寺遗址历史、景德镇与陆海两条丝绸之路的关系、瓷业塑造景德镇城镇景观等议题提供了宝贵的实物资料。两处遗址的发掘有利于进一步探讨景德镇瓷业社会的形成过程与内涵。

天后宫F7侧视图(东北-西南)

清真寺F1照片

从左到右、从上到下分别为:天后宫出土“大明嘉靖年制”款瓷片底足部、清真寺出土清早期青花盘、清真寺出土清早中期幻方瓷盘